様々な手段で生成され、二酸化炭素を発生しないクリーンなエネルギーとして注目されているのが水素です。

今、水素エネルギーを活用する社会に向けて着々と研究が進められていますが、その実現には未だ多くの課題が残されています。

日本は水素エネルギー社会の実現に向け、どのような問題に直面しているのでしょうか。

- 水素エネルギーが抱える問題

- 水素エネルギー社会の実現に向けた3つのフェーズ

水素エネルギーは、利用段階で二酸化炭素を発生させず、様々な方法で生成できるクリーンで枯渇のないエネルギーとして注目されています。

しかし現時点では生成時に二酸化炭素を発生させ、貯蔵が難しいという問題が残っており、この解決のための研究・開発が続けられています。

経済産業省では、水素エネルギー社会に向け「3つのフェーズ」を想定し、実現に向け歩みを進めています。

水素エネルギー社会に向けた「3つのフェーズ」

- フェーズ1:水素利用の飛躍的拡大

- フェーズ2:水素発電の本格導入

- フェーズ3:トータルでのCO²フリー

現在日本国内で発売されている燃料電池自動車は、その「フェーズ1」の象徴とも言うべき存在であり、水素エネルギー社会の実現に向かう未来への架け橋といえるでしょう。

水素で走る燃料電池自動車の特徴は、こちらの記事でわかりやすく解説しています!

私は補助金を使ってトヨタのMIRAIを購入しています。

購入事例については記事にしていますよ!

水素エネルギー社会とは、「クリーンで枯渇の無いエネルギー社会」

改めて、水素をエネルギー源として活用する社会にはどんな利点があるのか見てみましょう。

水素は利用段階で二酸化炭素を排出しない

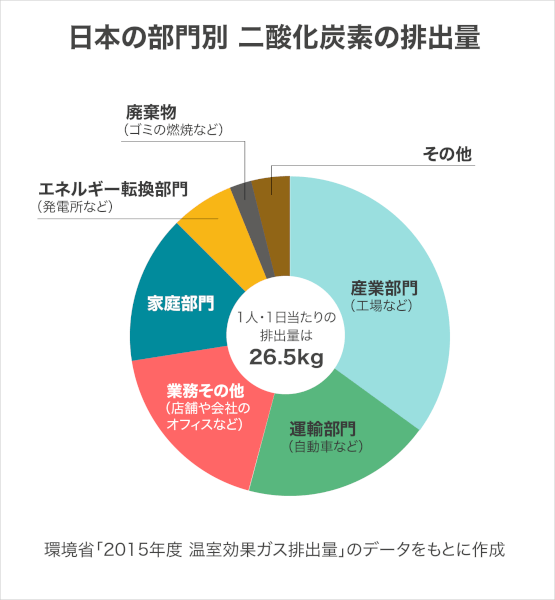

画像引用:ベネッセ「マナビジョン」

画像引用:ベネッセ「マナビジョン」

水素は利用段階で二酸化炭素や一酸化窒素などの温室効果ガスを全く排出すことが無いエネルギー源として注目されています。

水素と酸素を化学反応させる際に電気エネルギーを発生させ、後には水だけが排出されるため、環境に対して非常に優しいエネルギーとして、各国が競って利用に向けた研究・開発を進めているのです。

水素社会の未来像↓

水素は生成手段が豊富で枯渇の心配無し

燃料として使用する水素は、様々な方法で生成できる資源です。

苛性ソーダの生成や製鉄の際に発生するガスには多くの水素が含まれており、ガス自体を燃料として使用するほか、ガスを生成し水素が取り出されています。

また化石燃料を高温の水蒸気と反応させる方法や、未利用木材や生ゴミ、汚泥、資源作物などのバイオマスから直接水素を生成し、水素エネルギーとして活用する方法も確立しています。

近年では光触媒の活用や水の電気分解など、さらにクリーンな方法で大量の水素を供給する方法が研究されているのです。

水素の主な生成方法

副産物として生成

化学反応による生成

バイオマスから生成

光触媒の活用

水の電気分解

水素は貯蔵方法も豊富

画像引用:川崎重工

画像引用:川崎重工

水素は非常に軽い気体であるため、製造直後にそのまま保存できません。

そのため、様々な方法により水素を保存する方法が編み出されています。

一般的な方法としては、ガスのまま高圧で圧縮し、マイナス253度まで冷却して液化させ、金属への吸着させる方法で水素の保存が行われています。

また有機化合物の「トルエン」と化学反応を起こし、「メチルシクロヘキサン」に転換させることで、500分の1の体積で常温・常圧の液体として保存する方法も活用されています。

空気のおよそ14分の1の重さしかなく、可燃性という性質を持つデリケートな気体である水素ですが、貯蔵方法の発展により、様々な形でエネルギーとして扱えるようになったのです。

液化した水素を運ぶ運搬船の進水式の様子↓

水素エネルギーが抱える問題

貯蔵方法が豊富であり、利用時に温室効果ガスを発生しない水素はまさに夢のエネルギーといえます。

しかし水素は、次世代エネルギーとして手放しでは歓迎できない課題をいくつか抱えているのです。

水素は生成時に二酸化炭素を排出する

水素は利用時には水しか排出しませんが、現在利用されている水素の生成方法の多くでは、生成時に二酸化炭素を排出します。

苛性ソーダや鉄鋼を精製する際に発生するガスには多くの水素が含まれており、このガスは水素エネルギーとしてだけでなく、そのままボイラーなどで燃料として使われています。

このガスを水素生成に回した場合、ボイラーには別の代替燃料を投入する必要があるため、ここで余分な二酸化炭素が排出されます。

化石燃料内の炭化水素と水蒸気を反応させて水素を生成する際には、炭化水素と酸素が結合し、水素と同時に二酸化炭素が排出されます。

水素の生成のために二酸化炭素を排出することは、環境の観点から問題ありとされており、現在二酸化炭素を生み出さない水素生成方法の研究が進んでいるのです。

現時点では技術面、コスト面などの問題のため大規模な実用化には至っていませんが、今後よりクリーンで安価な水素生成方法に移行していくことが期待されています。

水素の貯蔵には特殊な技術が必要

水素は様々な方法で貯蔵が可能ですが、一部の方法には問題も抱えています。

水素は金属に入り込む性質を持っており、それにより金属が劣化する「水素脆化(すいそぜいか)」という現象が発生します。

「水素脆化(すいそぜいか)」とは?

水素脆化(水素ぜい化、すいそぜいか、英語: hydrogen embrittlement)とは、鋼材中に吸収された水素により鋼材の強度(延性又は靭性)が低下する現象の事。

引用:Wikipedia

水素脆化とは↓

そのため水素を圧縮して保存する際のタンクには、「特殊ステンレス鋼」「アルミニウム合金」といった劣化に強い金属が利用されています。

水素ステーションの建造コストが高い

画像引用:川崎市

画像引用:川崎市

水素をエネルギーとして一般でも活用するためには、水素を補給できる「水素ステーション」の建造が必要です。

2020年1月現在、日本国内には112か所の水素ステーションが建造されていますが、このステーションを1か所建造するためには、土地代を除きおよそ4~5億円の費用が必要とされています。

水素エネルギーへの取り組みが活発なアメリカ・カリフォルニア州では、水素ステーションの建造に必要なコストは2億円程度といわれています。

経済産業省では、将来的な水素ステーションの建造コストをアメリカ並みまで抑えるといい、水素ステーションの数も2025年に320か所まで増加させると目標を立てています。

水素エネルギーはわが国の脱炭素化の鍵。私もFCVに乗るが水素ステーションの数がいかんせん少ない。ステーションを増やし、FCVの普及を加速するには企業・国・自治体がこれまで以上に連携していかなければならない。

豊洲に大規模水素ステーション(日本テレビ系(NNN)) https://t.co/V2DfEYGsx0

— 石原伸晃 (@IshiharaNobu) January 16, 2020

本気で水素自動車の普及を考えてるなら

『利用者のいる町に増設』でなく水素ステーションのない地域に水素ステーションを建設して

“ステーションのない町を穴埋め”することだ。

そうしないと新規利用者が発生しないでしょ— 🌃FUNKY EGG🌃 (@X582FUNKY_EGG) March 4, 2020

充電設備と、水素ステーションの一番の違いは既存インフラ有無です。

充電設備は、日本中にある電力網から電気を引き込むだけですが、水素ステーションは水素の生成プラントを作り、トレーラーで水素ステーションまで運搬しなければならないため、充電設備よりも桁違いに費用と時間がかかります。

— mania3bb (@mania3bb2007) February 15, 2020

トヨタのミライは多少興味あるけど、やはり水素ステーションの少なさがね。例えば大阪だと北大阪はともかく、南大阪は関西空港にしか水素ステーションがない。和歌山県内には水素ステーションが1つもないので、紀伊半島南部まで行こうとするといちいち関西空港まで渡って水素を補充しないといけない…

— 名無しくん (@nanashino_774) October 11, 2017

水素ステーション、セルフ式解禁 燃料電池車普及後押し:日本経済新聞

水素ステーションの規制を緩和。ドライバーが自ら水素を補充する「セルフ式」を解禁、一定の条件を満たせば監督者1人で運営できるようにして、水素ステーションの設置を促す。将来は無人化も検討する https://t.co/0GfNQoa68r— 自然大好き@SWH@船橋 (@mejiri) June 20, 2018

なんだかんだ言って、水素ステーション関連の技術や規制緩和はじわじわ進んでいる印象だなぁ。

— Vista (@NCF800) July 11, 2012

水素エネルギー社会の実現に向け

現時点では問題を抱えつつも、クリーンで膨大なエネルギーの実現が期待されている水素エネルギーの導入に向け、日本はどのような道をたどるのでしょうか。

水素エネルギーかを進める3つのフェーズ

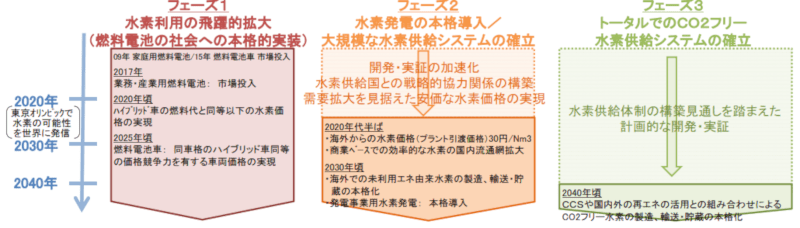

画像引用:経済産業省

画像引用:経済産業省

経済産業省では、水素エネルギー社会の実現に向け、3つのフェーズを想定しています。

水素エネルギー社会の実現に向けた「3つのフェーズ」

- フェーズ1:水素利用の飛躍的拡大

- フェーズ2:水素発電の本格導入

- フェーズ3:トータルでのCO²フリー

それぞれわかりやすく解説していきます。

フェーズ1:水素利用の飛躍的拡大

業務用燃料電池の市場投入や、燃料電池自動車の一般化を進め、水素を利用する燃料電池を市場に浸透させていきます。

フェーズ2:水素発電の本格導入

2020年代半ばからは海外からの輸入水素が安価となり、水素の国内流通量が拡大していきます。同時に水素の製造方法も進歩し、未利用エネルギー由来の水素製造技術、輸送・貯蔵技術の発展が見込まれています。

フェーズ3:トータルでのCO²フリー

水素供給体制が見直され、国内外での水素製造が活発化していきます。

それにより二酸化炭素を発生させない水素製造方法の確立、輸送・貯蔵の本格化が進み、クリーンな水素エネルギーにより社会が動いていきます。

これら3つのフェーズを経て水素エネルギーの活用が一般化した際には、経済産業省では日本国内の水素インフラの規模は2030年の1兆円から2050年には8兆円まで拡大していくものと見ています。

燃料電池自動車は未来への架け橋

画像引用:トヨタ公式サイト

画像引用:トヨタ公式サイト

現在日本国内では、トヨタの「MIRAI(ミライ)」、ホンダの「クラリティFULL CELL」の2車種の燃料電池自動車が販売されています。

ホンダ「クラリティFULL CELL」は、現在リース販売のみとなっています。

水素エネルギー社会実現におけるフェーズ1を担う燃料電池自動車は、民間人が水素エネルギーに触れる入り口といえるでしょう。

国内外の水素エネルギーへの取り組みが進めば、燃料電池自動車もさらに身近な存在になっていきます。

燃料電池自動車は、クリーンで無限のエネルギーである水素とともに歩む、未来への架け橋となっていくでしょう。

今日の春の交通安全運動出発式でお披露目された全国初の水素自動車「MIRAI」をベースにした水素パトカー。

小学生から募集したデザインが使われておりパトカーらしからぬスタイリッシュな感じになっています。 pic.twitter.com/5LxZfwIQda— にらまんじゅう ٩( ‘ω’ )و (@niraJAPAN) April 6, 2020

初水素自動車

意外と力あって驚いた pic.twitter.com/x0H7bzci1w— 4LKC (@LaVieEnGris__) April 5, 2020

ローマ教皇

珍しい車に乗ってる!と思ったら

TOYOTA水素自動車「MIRAI」に乗ってた

地球温暖化の原因となるCO2を出さない車

黒塗りで来ると思ったからちょっと感動した pic.twitter.com/2jEimyv5OI

— 久米真弓 (@okaziya) November 24, 2019

あぁ~!水素(自動車)の音~~! #WRCjp#セントラルラリー pic.twitter.com/qru67VfYWF

— Su_Ken (@Su_Ken1947) November 9, 2019

水素バスが68系統に入ってる〜

久保山を水素バスが走っていくところなかなかですなぁ〜 pic.twitter.com/HgF8IIlkGX— かいちゃん (@Kaicyan3416) April 6, 2020

’20/4

新常磐交通 1

4/1より運用開始となった水素で走る燃料電池バスSORA。東北では初めての採用とのことです。

屋根上のぎっしり感、濃厚なスモークガラスといい実車のインパクトは強烈です。調べた限りでは、型式はZBC-MUM1NAE?となる模様。 pic.twitter.com/BHO0Hf6EpP— @Iwaki (@hu2ppee) April 6, 2020

これが一台1億の水素トラックか。 pic.twitter.com/m3jhSGjSFp

— けんてぃー (@kk____x8008x) May 11, 2019

水素電池のフォークリフト(*゜д゜*) pic.twitter.com/Gt1EEtJLhu

— 雪だるま@ペースカー (@yukidaruma_117) January 24, 2016

燃料電池自動車はほかの車と何が違うの?

【関連記事】燃料電池自動車と水素自動車の違いとは?普及しない理由も解説

トヨタのMIRAI(ミライ)ってどんなところがすごいの?

【関連記事】水素で走る燃料電池自動車「MIRAI(ミライ)」とは?価格はいくら?

【関連記事】トヨタ水素・燃料電池自動車MIRAI(ミライ)の内装まとめ!

トヨタのMIRAI(ミライ)以外にも市販されている燃料電池自動車はある?

【関連記事】ヒュンダイの水素燃料電池自動車『NEXO(ネッソ)』の展示レポ